|

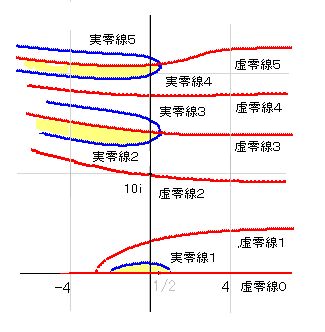

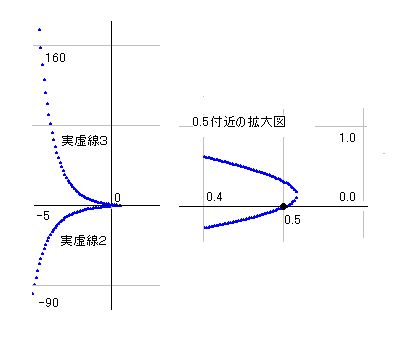

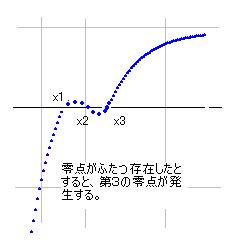

リーマン仮説の証明 ver14.1 第4部 第4部の1 零点図の構造 ■4の1の1■ 実零線・虚零線の図 k(s)はabz座標という立体であり、zが実部のz1、虚部がz2というふたつの値を取ると考えればよいことは第1部で説明してあります。k(s)は、実部と虚部がそれぞれ立体内の波を持つ平面として存在し、z1=0となる点が実部の零点、z2=0となるのが虚部の零点です。そのような零点はたくさんあり、それらをab座標のうえで描くと線となって現れます。実部の線を実零線と呼び、青で示します。虚部の線を虚零線とし、赤で示すことにします。この青と赤の交点がリーマン零点となります。この図はすでに「第12の広場の付録4:リーマン仮説を納得する方法」のページに載せてありますが、重要なので再掲しておきます。    この図そのものが証明の材料を提供してくれますが、どの現象が証明の根拠となるかをここで確認します。 ■4の1の2■ a=∞に実部零点はない。 図を見るだけでもa>1において実零線がないことは明らかですが、証明できるのは「a=∞に実部零点がないこと」、および「a>2に実部零点がないこと」です。a>2で証明できればa=∞の証明はいらないとも言えますが、a=∞は重要点なので、あえて載せておきます。 a=∞での証明方法ですが、実部式 k_re(a,b)=lim_[n→∞]zt_re(a,b,n)+ber_re(a,b,n) を使います。lim_[a→∞]k_re(a,b)=1 となり、零にはなりません。ゆえに零点はひとつも存在しないことになります。 ■4の1の3■ a>2に実部零点はない。 a>2において実部零点がないことは証明できます。これについては既に[2.12]で証明済みですが、再述すると次のようになります。 a>1ではk(s)=lim_[n→∞]zt(s,n) が成り立つので、k_re(a,b)=lim_[n→∞]Σ_[r=1,∞]cos(b*ln(r))/r^a となります。 a=2 のとき Σ_[n=1,∞]1/n^a=1.6449... です。k_re(a,b)=Σ[n=1,∞]cos(b*ln(n))/n^a の各項目すべては 1>=cos(b*ln(n)) なので、k_re(2,b)<1.6449 となります。 2-Σ_[n=1,∞]1/n^a = (2-1.6449) であり、cos(b*ln(n))<=1 なので、k_re(2,b)>(2-1.6449) が成り立ちます。これでk_re(2,b)≠0が証明できました。 a=4 のとき、k(4)=1.0823... なので、k_re(4,b)>(2-1.0823) となり、k_re(4,b)≠0 が証明できます。同じように2以上のすべての実数でk_re(a,b)≠∞ を示すことが出来ます。 ■4の1の4■ a=∞では虚部はすべて零である。 a=∞で虚部が零になることは式の内容から明らかです。a>1ではk(s)=lim_[n→∞]zt(s,n) が成り立ち、sin(b*ln(r))/r^a のrがr>=2で、aが→∞ですから、r^a→∞となります。sin(b*ln(n))は1と-1の間ですから、sin(b*ln(n))/r^a は零に近づき、a=∞では零となります。 ■4の1の5■ a=∞の1歩手前での波の形 a=∞で虚部がすべて零だと波が無いことになり、虚零線も形が判らなくなります。それでは困るので、a=∞の一歩手前の姿を明らかにしておきます。 a=∞では実部は1,虚部は0となりますが、その一歩手前ではk(s)の式そのままですから、説明するまでもないことかもしれません。計算により作図すると、b軸で切った実部線、虚部線はcos曲線、sin曲線に近い形をしていることが判ります。ただ、値が、実部については1,虚部については0に極めて近い数字が出るので、かなり拡大しないとcos曲線、sin曲線であることが見えてきません。  イメージとして捉えやすくするため、高さを拡大すると共に、実部から1を引いて虚部と重なるようにして、図示できるようにすると右図のようになります。 零点はちょうどpi/2ln(2)=2.26618 の間隔で並ぶことになります。 この現象をver14証明の根拠に使うことはないので、sin.cosの形になることを証明することは省略しますが、虚零線が等間隔でa=∞に繋がっていることは認めることが出来ます。 ■4の1の6■ b=∞、-∞ に実部零点、虚部零点はない。 k(a+bi)=k(a-bi) であることは第1部で説明してあります。b=∞はどうなっているかをk(s)の式から分析すると、実部も虚部も振動しつづけて、実零線、虚零線の通る零点は無いことが判ります。 b=∞では、cos(b*ln(n))、sin(b*ln(n)) が振動を続けるので、cos(b*ln(n))/n^a、sin(b*ln(n))/n^a が収束することはなく、無限の一歩手前にも零点がないので、理論上も実零線・虚零線が通ることがないことは明らかです。 例外はa=∞におけるb=∞です。a=∞では虚部が零に収束します。それゆえ、ここでのb=∞は零となります。 b=-∞は b=∞と同じですから、ここにも実零線・虚零線はありません。 ■4の1の7■ a<0 では a=-2, -4, ... と零点が現れる。 b=0、かつ、aがマイナス部分の実部零点はすべてリーマン零点です。これは計算上そうなるということですが、リーマン仮説証明に直接使う根拠ではないので、この程度の説明にしておきます。a=-2,-4,... は虚零線の到達点ではありませんが、b=0ではすべて虚部は零なので、実部が零でさえあればすべてリーマン零点となります。 b=0に接近する虚零線の到着点は、a=-2.7172628,-4.936762108,-7.074597145,-9.170493162,...となります。b≒0で実零線と虚零線が交わるとか接することはありません。 ■4の1の8■ a=-∞では a=-∞では実部零点と虚部零点が交互に現れます。  bを変数として、a=-100としたときの図が右図です。実部の零点がx1,x2,x3...と並びます。その間に虚部の零点y1,y2,y3... があります。実部零点と虚部零点の間は等しく、等間隔に並んでいるように見えます。計算上もこの現象は確認できます。(y1-x1)/(x2-x1)を計算すると、予想通り0.5に近い数字が出てきます。a=-200ではさらに0.5に近い数字になります。ですから、a=-∞においては(y1-x1)/(x2-x1)が0.5になることは計算上は間違いなく成り立っていると言えます。 さて、これをどう証明するかです。これについてはけっこう手こずりましたが、次のような証明はどうでしょうか。 k(s)の実部式 k_re(a,b)と虚部式 k_im(a,b)を再掲すると次のようになります。A=a-1, P=cos(b*ln(n)), Q=sin(b*ln(n)), H=A^2+b^2 を意味します。 k_re(a,b) = 1 + cos(b*ln(2))/2^a + cos(b*ln(3))/3^a + cos(b*ln(4))/4^a + ... + cos(b*ln(n))/n^a + (A*P-b*Q)/n^A/H - P/2/n^a + B(2)*(P*ra(2)+Q*rb(2))/2!/n^2/n^A + B(4)*(P*ra(4)+Q*rb(4))/4!/n^4/n^A + .... k_im(s) = - { sin(b*ln(2))/2^a + sin(b*ln(3))/3^a + ... + sin(b*ln(n))/n~a } + (-bP-AQ)/H/n^A + Q/2/n^a + B(2)*(P*rb(2)-Q*ra(2))/2!/n^2/n^A + B(4)*(P*rb(4)-Q*ra(4))/4!/n^4/n^A + .... ra(r),rb(r) の意味については別ページを参照してください。 さて、B(2)以下のベルヌーイ数部分はnで割っているので最終結果は零になります。ですからこれは省くことが出来ます。nが無限大になることはk(s)の大前提です。a→-∞においてはbの要素が相対的に小さくなるので、bは無視することが出来ます。1/H^2を含む式は相対的に小さくなるので結果に影響を与えません。 結局、a=-∞で比較すべき式は、 1 + cos(b*ln(2))/2^a + cos(b*ln(3))/3^a + cos(b*ln(4))/4^a + ... + cos(b*ln(n))/n^a + + n*P/A/n^a - P/2/n^a - { sin(b*ln(2))/2^a + sin(b*ln(3))/3^a + ... + sin(b*ln(n))/n~a } - n*Q/A/n^a + Q/2/n^a  a=-1, n=10として図にすると右のようになります。 cos(b*ln(n)) のbをb+pi/2 に置き換えて計算すると、b=9 で実部は z1=44.164553 虚部は z2=43.164553 となり、差は誤差無く1となります。b=10でも同じことで、実部は z1=-44.668468, 虚部は z2=-45.668468 となります。精度を上げると差が1で、その他は何桁でも一致します。a=-2 でも、a=-5 でも同じことですからa=-∞でも成り立っていると推測できます。 これを推測ではなく、証明するなら、実部のcos式のbにb+pi/2を代入します。すると、a=-∞においては k_re(a,b+pi/2)-1=-k_im(a,b) が成り立ちます。一方で、a=-∞ではk_re(a,b)もk_im(a,b)も振動・発散し、絶対値は無限大になることは判っています。無限大においてk_re(a,b+pi/2)=-k_im(a,b)なのですから、実部と虚部の差である1は無限大に吸収され、両者は一致します。そして、値が一致して bにおいてpi/2の差があるので、実部零点と虚部零点が等間隔に交互に現れることになります。 ■4の1の9■ a=-∞での波の運動の形 a=-∞で実部零点と虚部零点が交互に現れることははっきりしました。しかし、収束するわけではありません。収束しないのに値があるとはどういうことかをここで説明しておきます。 実部平面も虚部平面もa→-∞で振動・発散します。しかし、発散は1/n^a、振動はsin、cosで計算できます。ですから、発散の直前の形が常に一定の法則のもとにあることを示すことが出来ます。 つまり、絶対値の大きいマイナスにおいて、実部零点と虚部零点は定まり、等間隔で並びます。そして、図において少し左におけるaでも実部零点と虚部零点は等間隔に並んでいますが、少し上にずれたところにあります。さらに左のaでも零点は等間隔ですが、つねに少しずつ上にずれます。ですから、収束はしません。しかし、等間隔であるという形は常に一定です。 ちょうど、b=0から始まって、sin曲線とcos曲線が上にずれながら運動していると考えると、イメージとして判りやすくなります。ただ、b=0の点については、上記の式では計算できません。別途 k(s)から計算すると、aが偶数のところで実部零点が発生し、偶数と偶数のあいだは波となっています。虚部線のb=0の零点の出発点はaが奇数のところからわずかにずれますが、a=-無限では奇数に収束し、そこからbのプラスに向けてsin曲線の形を取りながら運動します。実部はz=1を中心に振動し、虚部はz=0を中心に振動するので、a=-∞の手前では当然その零点は等間隔にはなりませんが、1/n^aですから、無限大の値になればなるほど等間隔に近づきます。 第4部の2 零点の数 ■4の2の1■ 零点の数は? さて、以上の零点図の構造を前提に、ある特定のbの線上で零点の数がいくつになるかを検討します。第2部で、もしリーマン零点があるとするなら、k(1-s)とk(s)のふたつの点がともに零とならなければならないことが証明されました。これで零点の数はふたつとなります。しかし、零点図を分析すると、3つ、もしくは奇数個存在しなければならない事例がたくさん見つかります。ふたつだけのときを排除できなかったので、「必ず3つ」とは言えませんが、多くの場合で3つとなることは説明できます。もちろん、最終的にはそうなることがないことを証明することが目標なのですが、その過程として、零点の数を「ふたつ」よりも「3つ」にしたほうが、不存在証明がやりやすくなります。 ■4の2の2■ 実零線と虚零線 そこで、零点が3つになる事例を説明するために実虚線、虚実線を定義し、それを用いて零点の数を説明してみることにします。  すでに第1部で説明したように実部が零となる線を実零線、虚部が零となる線を虚零線と名付けています。z=0 の複素平面上にたくさんの実零線、虚零線がありますが、今回はb軸(a=0の直線)と交差する線だけを考察の対象にして、その線に番号を付けることにします。a<0でb=0と交わる実零線には非自明な零点が発生しないことはすでに証明されているので、無視することが出来るからです。 b=0から数えて最初の実零線を実零線1,2番目を実零線2と名付けます。虚零線も同じですが、b=0上にも虚零線があります。これは特殊なので虚零線0としておきます。b=0より大きいところを通るのを虚零線1とします。次のを虚零線2,3番目を虚零線3とします。 すると、実零線は2番目と3番目が繋がっていて、4番目と5番目も繋がっていることが判ります。また、実零線の片側がプラスで、もう片方がマイナスで、横U字の中側がマイナス、外側がプラスであることは、計算してみるとすぐに判ります。 虚零線では1までがマイナス、2までがプラス、3までがマイナスと、交互に続きます。 判りやすくするために、実部も虚部もマイナスである部分を黄色で示しておきます。 ■4の2の3■ 実虚線と虚実線 さて、k(s)は立体なので、実零線上のzの値を考えます。実部は当然零ですが、虚部は別の値を取っています。実零線にそって虚部の値をたどると、立体的にくねくねと曲がって、そのまま理解するのは容易ではありません。そこで、これをa軸(X軸)から眺めて、投影した図として描くことにします。点と点のb軸上の距離は違っていますが、a軸に対する関係はそのままです。この作業によりできた線を、実零線上の虚部の値なので、実虚線と呼ぶことにします。  実零線1上の実虚線を実虚線1,実零線2上の線を実虚線2と名付けます。 実虚線2と実虚線3は繋がっているので、右図ではひとつの線として描かれています。 実虚線が零のところがリーマンの零点になります。そのことをはっきりさせるために図を拡大しておきます。 マイナス部分は実虚線2で、a=0.5で零を通過しているのが判ります。しばらく増加したのち、-aの方向に戻り始めます。この部分が実虚線3です。 実虚線4と実虚線5も繋がっています。その図は大まかには実虚線2,3と大差ありませんが、リーマンの零点の場所が上側の線(実虚線5)上に来ているのが相違点です。  虚零線1、2、4は実部がプラスの部分だけを通っているので、虚実線はすべてプラスとなります。虚実線2の図を載せておきます。 虚実線3,5は実部がマイナスからプラス1へと向かうので、必ずリーマン零点が発生します。虚実線3を載せておきます。虚実線5も3と大差ありません。 虚零線6と7は繋がっていて、また別の形をしています。ですから、それに対応する虚実線も別の形になります。ただ、以下の分析の結果に影響を与えるものではないので、図示するのは割愛します。 ■4の2の4■ 零点がふたつだと虚実線に矛盾が生じます。  さて、先に証明したように、もしリーマン零点がふたつ存在するなら、その点はk(s)=0とk(1-s)=0 という関係にあり、a=0.5から等距離のところに並ぶことになります。ところが、実虚線、虚実線で考えると、それでは困ったことが生じます。 実虚線よりも、虚実線のほうが図として見やすいので、そちらで説明しますが、虚実線上の実部はマイナスからプラスへと増加しています。単調増加のように見えますが、r番目の虚実線では単調増加が壊れて、波の山が出来て、零となる場所がふたつ存在したと仮定します。すると右図のようになるはずですが、ふたつ目の零点のあと、実部線はマイナスになります。ところがこの線はやがてプラスにならなければなりません。しかし、プラスになるためにはもう一度零点を通らざるを得ません。結果的に、零点がふたつということはあり得ず、必ず3つ存在することになります。 3つ存在するとなると、x3の零点に対して、k(1-s)=0が成り立たなければなりませんから、x4=0となる第4の零点が発生し、x4があるなら、もう一度零点を通らなければならないので、第5の零点が存在することになります。このような論理の連鎖は無限に続くので、そのようなことはあり得ないことが判ります。 この矛盾を避ける唯一の道は、3つの零点のうちひとつがa=0.5上にあるということす。これなら、k(1-s)=k(s)ですから、矛盾は生じません。しかし、零点が3つ、もしくは奇数個存在することになってしまいます。  右図のように、x2,x3が重なるとき、零点がふたつになります。その場合は虚実線がa=0.5を通らなくても矛盾は生じません。 ただ、そのような場合も零点が重なっただけで、いわゆる「重根」と同じで、数え方としては3つという言い方も許されるのではないでしょうか。もちろん、以下の証明では、そのような「重根」、つまり、「交わる」のでなく「接触」する場合もあることを念頭に置いて、そのような接触であっても矛盾が生じることを示すことにより、リーマン仮説を証明したいと思います。 ■4の2の5■ 虚実線1,2,4に零点があるとき 虚零線1,2,4は、図を描くと常にプラス部分を通り、z=0と交わることはありません。ですから、ここに零点は無いのですが、一般的証明となると容易ではありません。 もし、その零点が横U字形の実零線上にあるなら、実零線の分析から零点が必ず3つあることを証明できます。しかし、横U字形以外の実零線が存在する可能性は排除されていません。そこで、ここでは、横U字形の実零線に零点があるとするなら、ふたつということはなく、必ず3つになることを証明し、横U字形以外の実零線については、また別途検討することにします。 ■4の2の6■ 実虚線における零点  もし、横U字形の実零線と虚零線が交わるとするなら、右図のように本来横U字形内の虚零線が別のところで零点を作るので、結果的に零点の数は3つとなります。しかし、これではx3に対応するk(s)がa=0.5の右側に必要になります。そして、第4の零点が発生すると、虚零線が実零線の内側に入り込み、そこから出るためにもう一つの零点が必要になります。しかし、その零点が発生するとまたもうひとつの零点が必要となります。こういう論理の無限連鎖はあり得ないので、実零線上の零点がふたつということはないころが証明されました。 ただし、ここでも実零線と虚零線が接触という形で交わるなら零点の数もふたつ、4つ、もしくは偶数であることもありえます。この点も考慮して証明を進めなければなりません。 ■4の2の7■ 輪の形をした実零線  また、もし輪のような形の、独立した実零線が存在するなら、それと交わる虚零線の交点がふたつになることはあり得ます。 たとえば、右図の場合、零点x1,x2が発生し、これで矛盾はありません。このような特殊な場合がないことの証明は、まだうまくいかないので、「零点の数は必ず3つ、もしくは奇数個である」という結論は保留しておくことにします。通常の実零線、虚零線上に零点があるとするなら、その数はふたつということはあり得ず、必ず3つですが、接触とか、特殊な場合にはふたつのこともあり得ることを念頭に置いて、以下の証明を進めてみることにします。 証明の第1部 証明の第2部、第3部 証明の第5部 表紙に戻る ご感想、ご質問、その他のご意見は、Mailのアドレス (hirokuro@kana.club.ne.jp)へお願いします。 |